ご訪問ありがとうございます。

現在小学2年の息子は、去年下校中に熱中症になりました。

幸い早めの処置ですぐに回復しました。

小学生の下校時刻は15時前後。

一番暑い時間にマスクをして40分歩いて帰ってくるので心配になります。

小学生の熱中症対策で実践していることをご紹介します。

- ①塩タブレット・スポーツドリンク

- ②リュックを利用する

- ③荷物を軽くする

- ④服の素材・色を工夫する

- ⑤夏用マスクを利用する

- ⑥クールタオルを利用する

- ⑦大き目の水筒を利用する

- ⑧日傘を利用する

- ⑨送迎する

- ⑩子供GPSを利用する

- その他

- 小学生登下校の熱中症対策

- まとめ

①塩タブレット・スポーツドリンク

暑い日は、登校前に塩タブレットを食べさせ、帰宅したらスポーツドリンクを飲ませています。

スポーツドリンクが認められている学校なら、持参するのもいいですね。

②リュックを利用する

息子の小学校は熱中症対策でリュックが認められているので、リュックを利用しています。

息子も「背中が涼しい」と言っています。

学校でリュックが認められていたら、ぜひリュックをお勧めします。

息子が使用しているランドセルは1,300g、リュックは280gなので、約1㎏軽くなりなります。

③荷物を軽くする

学校で認められていたら、宿題で利用する教科書以外は学校に置いておくようにしたり、筆箱を布製の物にしたり、荷物を軽くすると楽になりますね。

息子が使用している筆箱は、マグネット式より布製の方が200g軽いです。

④服の素材・色を工夫する

服の素材は通気性がいい物を選んだり、黒や紺など濃い色は避けるといいですね。

ユニクロのTシャツは通気性もよく気兼ねなく洗濯できるので、かなりお世話になっています。

小学生の服について、まつこさん(id:bukiyokachan)が書かれています。

⑤夏用マスクを利用する

少しでも涼しいマスクを選んで付けることも重要です。

夏マスクはナスカさん(id:karadamajikitsui)が徹底比較してます。

karadamajikitsui.hatenablog.com

⑥クールタオルを利用する

水で濡らすクールタオル

水で濡らすだけなので、学校でも手軽にできます。

デメリットは、服が濡れる、留めるものがないとずれ落ちること。

また、「下校前にバタバタして濡らせなかった~」と帰宅したこともありました(;'∀')

保冷剤を入れるタオル

保冷剤を入れて首を冷やすので、登校時の効果は大きいですが、さすがに帰りには効果が持続しません。

叩く保冷剤を持たせたこともあります。

しかし、力が弱く上手く叩けなかったり、外袋まで破ってしまったり。

ほんのり冷たいくらいで、10分くらいで常温に戻ってしまうので、下校時には不向きな気がします。

※あくまで個人の感想です。

水で濡らす+保冷剤のクールタオル

クールタオルを改良して、保冷剤が入るものを作りました。

登校時は保冷剤を入れ、下校時は水で濡らして帰るようにしています。

ランドセル背中パッド

ランドセル用背中パッドもあります。

保冷剤を入れられるタイプだと、登校時はひんやりしていいですね。

⑦大き目の水筒を利用する

水分補給がしっかりできるよう、低学年の場合は800㎖の水筒がお勧めです。

詳細は、こちらをご覧ください ↓

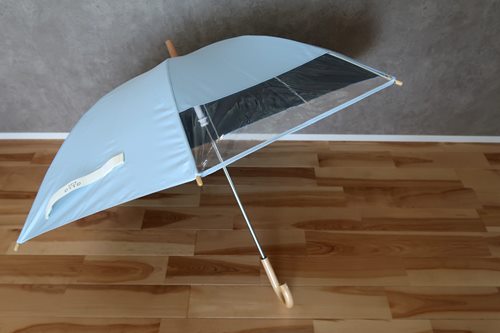

⑧日傘を利用する

男の子ですが日傘があるとだいぶ違うようで、日傘を愛用する「日傘男子」です(^O^)

ソーシャルディスタンスも保てます。

⑨送迎する

暑い日は、途中まで迎えに行くようにしています。

迎えに行くときは、うちわ、スポーツドリンク、保冷剤などを持参していきます。

35℃を超える日は小学校近くまで車で迎えに行くこともあります。

天候に応じて臨機応変が必要ですね。

⑩子供GPSを利用する

息子には子供用GPSを持たせています。

1カ所に止まっていたり、動きが遅いと「あれ?」と思いますし、緊急時に子供がGPSを押すと親に通知が来るようになっています。

また、登下校中に体調不良になった場合に備えて、親の電話番号を分かるところに書いておくと安心ですね。

通学中のケガについてkikoricafeさん(id:kikoricafe)も書いています。

その他

学童を利用し、涼しくなったら下校するようにしている親御さんもいます。

小学生登下校の熱中症対策

①塩タブレット・スポーツドリンク

②リュックを利用する

③荷物を軽くする

④服の素材・色を工夫する

⑤夏マスクを利用する

⑥クールタオルを利用する

⑦大き目の水筒を利用する

⑧日傘を利用する

⑨送迎する

⑩子供GPSを利用する

⑪学童を利用する

まとめ

小学生の熱中症対策は、いかに学校のルール内でできる対策をするかがカギですね。

小学校によっては、16時くらいまで学校で宿題をして涼しくなってから下校するというところもあるようで、それが広まってくれたらいいなと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました(*‘ω‘ *)